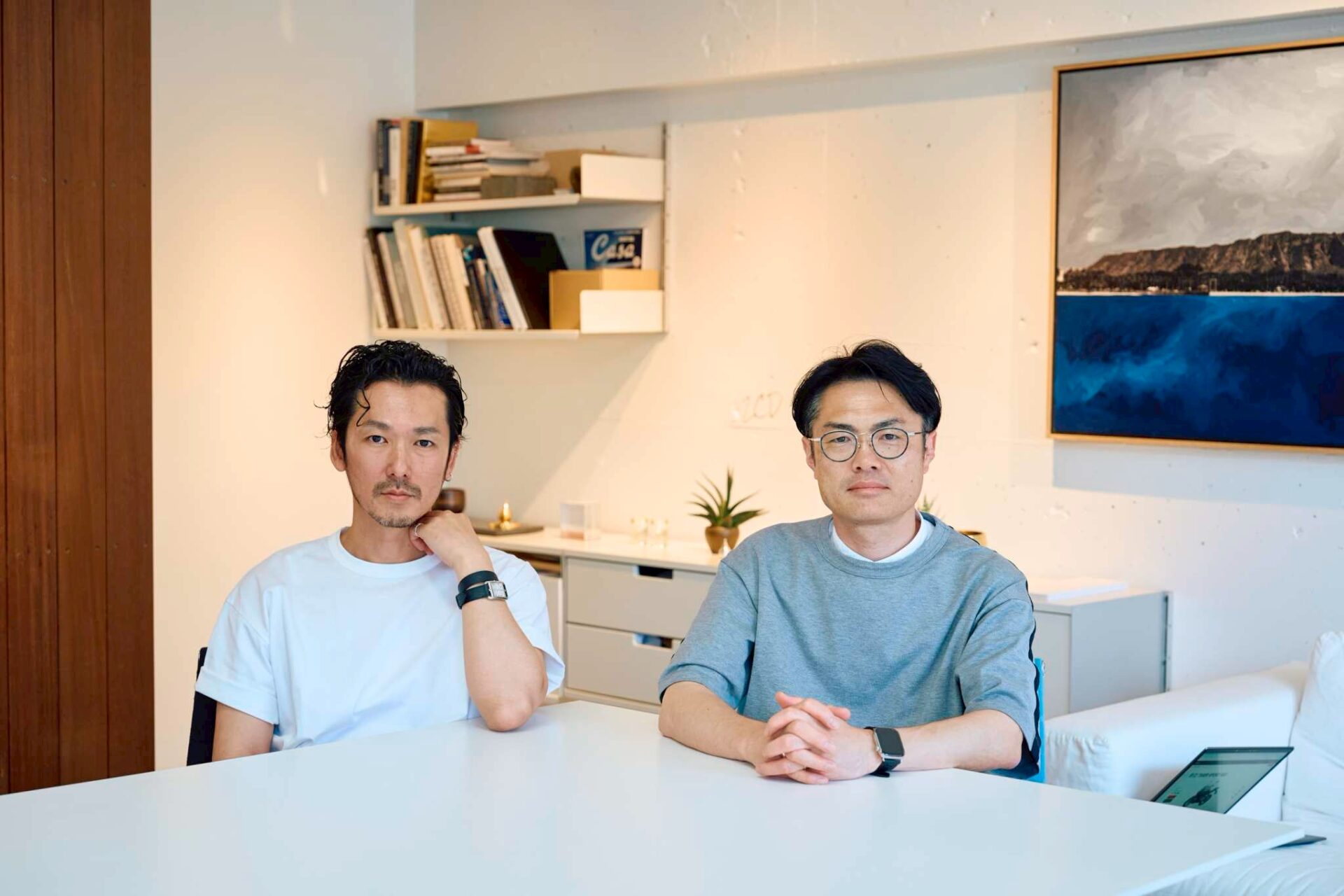

”ブランディング”とは何か。その答えを、The Editorial Department代表・堀江氏が、さまざまな対談相手とともに紐解いていく特集記事。第1回のパートナーは、OwlScape代表の相川氏。実は大学時代からの友人同士であるふたりは、同じファッション・ライフスタイル業界にいながら、まったく違う道のりを歩んできました。今回はブランディングの基礎、”ブランドや会社の芯をつくる”をテーマに、ブランドの人格をどう言語化しどう共有していくのか。ふたりの異なる視点からその答えを探ります。

ブランディングとは、なにか。

堀江「”ブランド”って、ひとりの人間みたいなものだと思うんです。そして、DNAから骨格、肌触りに至るまで形づくって、どんな人かを明確にするというプロセスが”ブランディング”。人間関係と同様に、顧客にとってはそれが第一印象として映るわけですね」

相川「社内のメンバーにとっては、その人となりが”共通認識”にもなりますよね。立場や個人的な考え方で異なっていたイメージがひとつに統一されて、目的に向かって迷わず動けるようになる、と」

堀江「そうそう。さらにいえば、その”共通認識”は表に立つデザイナーや販売員だけじゃなくて、経理やロジスティクスといった裏方の人たちまで含めて全員で共有するものであるべき。ブランドを象徴する旗を山頂に立て、目的地を皆に明確にする行為がブランディングの大切な役割の一つかなと。旗がしっかり見えていれば、立場の違うメンバーがバラバラの登山口からスタートしても、各々でルートを考えながらきちんとゴールに向かえるわけで。そうすると、顧客にも一貫したイメージとして伝わり、それがブランドへの親近感や憧れ、信頼にもつながるのではないかと思うんです」

相川「うちはデジタル分野、たとえばECやSNS、CRMのコンサルティングを中心にやっている会社ですが、クライアントが最初に感じている課題って、たいていが『ECがイケてない』『SNSが伸びない』みたいな“手前の表現”なんです。旗でいうと、色とかデザインとかの表面的なところ。でも、話しているうちに見えてくるのは、そもそもその旗には“軸”がないんじゃないか?ということ。いまって、SNSもECもCRMも全部がブランド表現の一部であって、切り離せない時代ですよね。それなのに、軸が定まっていないから店舗はすごく格好いいのにECは全然違う、といった事態が起こる。専門部署に丸投げして、まったく連携が取れてないというケースもよくありますね」

堀江「課題を“デザインの問題”として解決しようとすると、絶対にループから抜け出せないことになる。相川くんのいう通り、すでに掲げてある旗のロゴやデザインだけを変えることがブランディングだと考えている方がすごく多いです。大事なのは、どんな旗がどこにどう立っているか──つまり、この会社・ブランドは何者か? が語れる状態かどうか。それが語れないから、方向が定まらないしブレる。だからこそ、クライアントの話をとことん聞いて、その“軸”を一緒に探す必要があるんです」

ブランドの軸は、作るものではなく見つけるもの。

堀江「ブランドの軸は、考えて決めるものというより、見つけるものだと思います。というのも、自分のことって自分では案外よく分からないんですよね。照れとか謙遜とか、上下関係とか驕りとか、いろんなバイアスがかかってしまう。でも、外の人間が入って会社のことをあれこれ聞いていくと、逆に本当はこういうところが強みなんじゃないか、ここが課題なんじゃないかということが見えてくる。そういうプロセスの中で、チームの目線が揃っていく瞬間があるんです。軸って、そうやって見つかるんじゃないかな」

相川「うちの立ち上げでコンサルティングをしてくれたときもまさにそんな感じでしたよね。最初は“社名をどうするか”って相談だったんだけど、話していくうちにそれって会社の“軸”を言語化する作業そのものだったんだなと気づいて。僕らはサザビーリーグから出たデジタル支援会社というちょっと特殊な背景があるんですが、堀江くんから『リアルとデジタル、両方のソリューションをかけ合わせられるのが強みだよね』って言われたとき、たしかに自分たちらしいなって腑に落ちたんです。そこから“会社の人格”みたいなものが、自然と立ち上がってきた感じがしました」

堀江「当時は代表である相川くんの話もたくさん聞いたし、同時にコアメンバーにもワークショップ形式で何度も集まってもらって、彼らの目線から見える“会社像”も掘り起こしていったんですよね。そのときもそうだけど、僕が必ず聞くのが、3つの質問。“何を成し遂げたいか”、“自分たちのことをどう思っているか”、“絶対にしたくないことは何か”。これを全員に聞いていく。みんなそれぞれ違う言葉で語るんだけど、何度も繰り返し出てくるニュアンスとか言葉のトーンがあって、それが“軸”のヒントになる。そこからブランドの軸を探っていくんです」

相川「あのときのワークショップに参加してなかったメンバーにも、社名を伝えるときにただ『決まりました』じゃなくて、なぜこの名前になったのか、どんな想いがあったのかっていうストーリーで伝えるようにしていました。そうすると、聞いてる人も自分ごととして受け取ってくれる感じがあったんですよね」

堀江「それ、すごく大事。ブランドの軸って、言葉だけじゃなくて“合意形成のプロセス”そのものでもあるから、誰が決めたかだけじゃなく、どうやって決まったかも共有できていると、みんながその言葉を自分のものとして語れるようになるんですよね」

理念が“制度”になるとき、ブランドは“行動”へ。

相川「軸が見つかったとして、そこからがまた難しいんですよね。どうやってそれをチーム全体に浸透させるか。僕はあまり『お前ら、コレやっとけよ!』みたいなトップダウンが得意じゃなくて。できれば、いちいち説明しなくても、みんなが自然に意識してくれる状態が理想だなって思ってます」

堀江「そうそう。たとえば“クレド”のような社内の行動指針って、正直作っただけで誰も見なくなっちゃうこともあるよね。でも、たとえば一流ホテルの従業員の方たちを見ていると所作や志が徹底されてるじゃない? そういうのって、社風やトップのキャラにもよる部分があるんだけど……。相川くんみたいに静かなリーダータイプの場合は、浸透の仕方も変わってくるよね」

相川「まさにそうなんです。僕の場合は、トップダウンというよりボトムアップで組織をつくっていきたい。だから今は、人事評価制度とブランドの軸をリンクさせる取り組みを始めようとしていて。ブランドが目指す方向を、ちゃんと“行動”に落とし込んでくれる人を評価するっていう仕組みです」

曖昧を“意味のある抽象”に変える。

堀江「ファッション業界って特にそうだけど、クリエイティブを担ってる個人の感性に依存してることが多いから、属人化しやすいんですよね。その人がいなくなったときに軸がブレてしまう。しかも、創業当初の想いやレガシーって言語化されていないことも多いから、語り部がいなくなった瞬間に何を引き継げばいいのか分からないって状態になっちゃう。だからこそ、言語化された軸が必要なんだと思うんです」

相川「言語化されているかどうかで、組織の再現性って全然違ってきますよね」

堀江「そうそう、それに加えて、クリエイティブと経営の橋渡しをしてあげるというのもブランディングの大きな役割だなと思ってて。この業界では、経営側が『抽象的すぎるよ』って突っぱねて、逆にクリエイティブ側は『数字とか言語化ムリ』って逃げることがよくある。このすれ違いってこの業界に長く蔓延っている課題だなとずっと思ってる」

相川「感覚ってそもそも数値化できないですからね。素敵とかかわいいって、どう定義するんだって話で。でも、軸があればそれが共通言語になる。『うちの“かわいい”ってこういうことだよね』って全員が同じ目線で語れるようになる」

堀江「ただね、逆に具体化しすぎるのも危ないと思ってて。さっき旗の話をしたけど、旗までの道のりをいちいち全部ガイドブックで示すなんて現実的にムリじゃない? かえって窮屈になることもあるし。だからこそ、抽象化っていうのも重要で。必要な要素だけ抽出して、“曖昧”ではなく“意味のある抽象”に落とし込む。その翻訳を担うのが“ブランドの軸”なんだと思ってます」

ヒアリングを重ねて見えづらい価値観を浮かび上がらせ、それを言葉に落とし込んでいく。感覚と理論、抽象と具体を行き来しながら、経営から顧客が体験するまでを一貫したものにする作業──それこそがブランディングの本質であり軸。 次回は、その軸をどう“固めて”いくのか。 あらゆる接点を通じて、ブランドとしての軸を浸透させ一貫させる方法を探ります。

profile

堀江 俊

The Editorial Department代表取締役。トゥモローランドにて新規事業としてエディションを立ち上げた後、サザビーリーグで新規事業開発からエストネーションのリブランディングまでを経験し、2021年に独立。企業やブランドの内側にある価値や言語化されていない想いをクリエイティブと掛け合わせ、明確なコンセプトとして可視化するスタイルに定評がある。

相川 慎太郎

OwlScape代表。サザビーリーグ出身。EC・SNS・CRMなどのデジタル領域を中心に、企業のマーケティング支援やDX支援を行う。リアルとデジタルを横断したブランド支援を得意とし、運用・実装フェーズでの“ブレないブランド体験”の構築に強みを持つ。静かなリーダーシップと、現場視点を大切にした組織づくりでも注目されている。

→次回以降タイトル

「“軸”でつなぐブランディング」vol.2 固める(SHAPE)|意志の見えるビジュアルとは?

「“軸”でつなぐブランディング」vol.3 伸ばす(GROW)|軸がブレずに成長する方法